Warning: Undefined array key "token" in /home/xmd/hug-full.com/public_html/wp-content/themes/hugfull/template-parts/content.php on line 12

体外受精 のオプション検査/体外成熟培養(IVM)、着床の検査等【医師監修】

2020.03.09

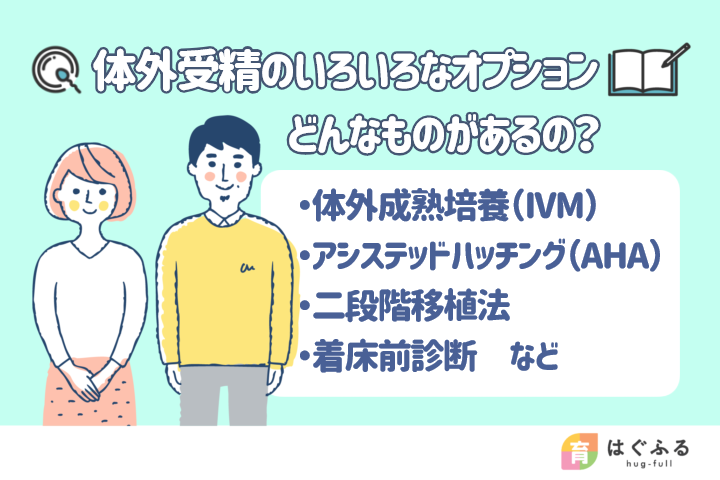

体外受精の治療のオプション【監修:洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医】

体外受精(IVF)の治療をする際、それに付随するさまざまなオプションや選択肢があります。

こちらの記事では代表的なものを紹介します。

不妊治療のオプション:未成熟卵の体外成熟培養(IVM)

体外受精 では、成熟した卵子を採卵して体外受精や顕微授精(ISCI)を行うのが基本ですが、複数の卵子を育てるため、その中には十分に成熟していない「未成熟卵」が含まれている場合があります。

また、📖多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などで、卵子はたくさん育つものの成熟した卵子を採卵できないケースもあります。

こうした未成熟卵(卵子が成熟していない状態)で体外受精や顕微授精を行っても、残念ながら受精は望めません。

このように未成熟卵を採卵した場合、専用培養液の中で数日培養して成熟させる方法があります。

未成熟卵を体外で培養して成熟させることを「体外成熟培養(IVM)」といいます。

未成熟卵は数日間培養し、成熟したら顕微授精を行い、受精卵(胚)ができたら凍結して保存します。

凍結胚は、翌周期以降に融解し、子宮に移植します。

不妊治療のオプション:アシステッドハッチング(AHA)

「ハッチング」とは「ふ化」の意味で、アシステッドハッチング(Assisted Hatching=AHA)は胚のふ化を補助するものです。

通常、受精卵(胚)は透明帯の殻を破って脱出し、子宮内膜に着床します。

しかし、女性の年齢が高くなると透明帯が硬くなって、受精卵(胚)が外に出にくくなるといわれています。AHAは、それをサポートする方法です。

受精卵(胚)が子宮内膜に着床しやくなるように、胚の表面にある透明帯にレーザーを照射し、透明帯の殻の一部または全体を切除します。

不妊治療のオプション:二段階移植法

不妊治療のオプション:着床前診断(PGD、PGT-A)

着床前診断とは、体外受精・顕微授精でできた受精卵(胚)の一部を採取し、胚移植する前に染色体や遺伝子を調べる検査です。

これまで日本産科婦人科学会では、重い遺伝性疾患を持つ人や均等型転座保因者の習慣流産などに限って、着床前診断を認めていました。

しかし、最近の不妊治療では、妊娠率を上げる目的で着床前診断が行われています。

つまり、染色体異常で流産の可能性が高い胚は移植しないで、妊娠の可能性が高いと思われる良好な胚を選んで移植するのです。

こうした状況から日本産科婦人科学会では、反復して流産した習慣流産の人や、反復してARTが不成功の人を対象として「PGT-A(着床前遺伝学的検査)」という着床前診断の研究に取り組んでいます。

不妊治療のオプション:子宮内膜の検査(着床の検査)

近年、さまざまな検査が登場しているのが子宮内膜の検査です。

子宮内膜の状態をよくすることは着床の環境を整えることにつながると注目されています。

🔍慢性子宮内膜炎検査

慢性子宮内膜炎が着床を妨げるのではないかといわれています。

そのための検査が子宮鏡(ヒステロファイバースコープ)検査です。

内視鏡で子宮内の状態を確認すると同時に、子宮内膜の組織を採取して、病理検査も行います。

この検査によって、子宮内膜炎について、より詳しい情報が得られます。

🔍ERA検査(子宮内膜着床能検査)

🔍EMMA検査(子宮内膜マイクロバイオーム検査)

子宮内の乳酸菌の割合が高くなると、着床率や妊娠率が上がるといわれています。

子宮内の環境を整えてから胚移植を希望する人向けの検査です。

検査の結果、乳酸菌が少なかった場合には、その治療を行うことができます。

🔍ALICE検査

慢性子宮内膜炎を引き起こす細菌がいないかどうかを調べる検査です。

《 監修 》

-

洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医

聖マリアンナ医科大学助教、大学病院産婦人科医長。2002年聖マリアンナ医科大学卒業。

不妊治療をはじめ、患者さんの気持ちや環境を一緒に考えてくれる熱血ドクター。日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。専門は生殖内分泌、周産期、がん・生殖医療。

▶HP https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/reproduction/ 聖マリアンナ医科大学病院

洞下由記先生の監修記事一覧(妊娠希望)

📖妊娠希望に掲載中の記事

【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.

妊娠希望の記事を検索

妊娠希望の記事を検索