肺炎( マイコプラズマ肺炎 /まいこぷらずまはいえん)はどんな病気?【医師監修】

2022.04.13

肺炎(マイコプラズマ肺炎/まいこぷらずまはいえん)

1. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)とはこんな病気

2. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の原因と症状

3. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の検査でわかること

4. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の治療法と薬

5. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の予防とホームケア

1. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)とはこんな病気

どんな症状:全身倦怠、発熱、頭痛、咳

症状があらわれる部位:呼吸器

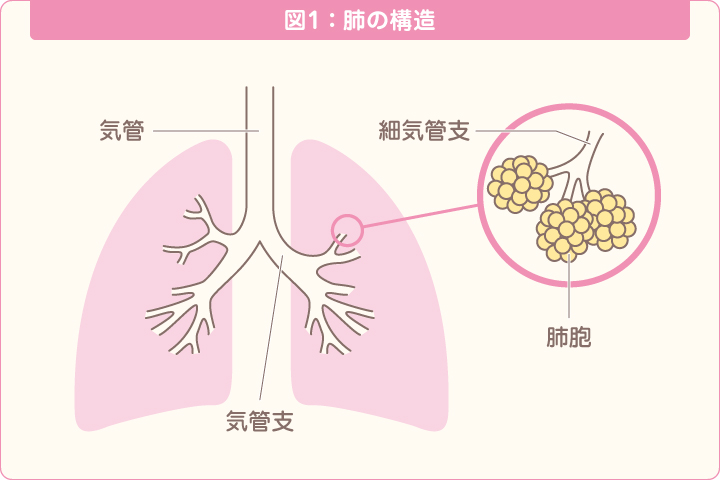

肺炎は、肺胞(図1)に炎症が起こる病気で、主な症状には発熱、咳、鼻汁、喘鳴(ゼイゼイ)があります。

炎症の原因は、細菌やウイルスによる感染性の肺炎が多いのですが、アレルギーや化学物質によって起こることもあります1)。

入院して治療しなければならないことも多く、かかった人が人生で初めて入院する原因になることも少なくありません1)。

感染性の肺炎には、細菌性肺炎、ウイルス性肺炎、非定型肺炎(ひていけいはいえん)の3つの種類があります。

このうち、非定型肺炎は、「肺炎らしくない肺炎」ともいわれています。

通常の肺炎(定型肺炎:肺炎らしい肺炎)は痰のでる咳(湿性咳嗽:しっせいがいそう)や、聴診器で湿性ラ音(肺に水があるとき聞こえる音)がみられますが、非定型肺炎はこの2つの症状がありません。

定型肺炎と同様に高熱は出るものの、症状の進み方はゆっくりで、痰のない乾いた咳(空咳/乾性咳嗽:かんせいがいそう)がみられます2)。

マイコプラズマ肺炎は、クラミジア肺炎とともに非定型肺炎となることが多いのが特徴です3)。

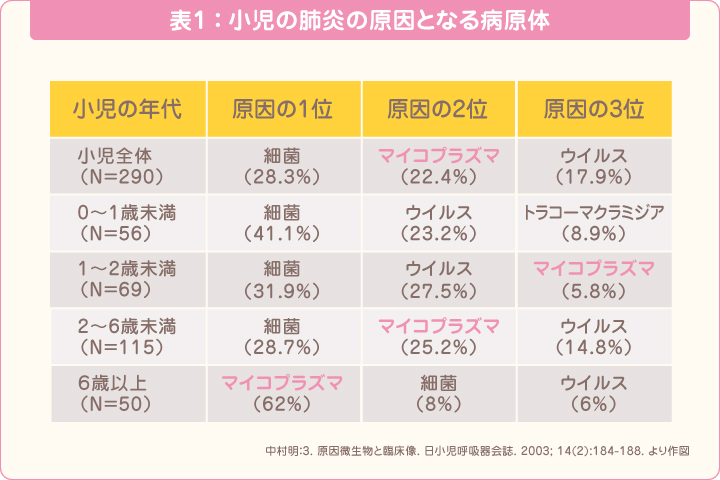

感染性の肺炎原因となる病原体(細菌やウイルス)は、小児の年齢によって異なっていて、0~2歳未満では細菌、ウイルスの順に多く、2~6歳未満では細菌、マイコプラズマの順に多く、6歳以上ではマイコプラズマが原因の6割以上と最も多く、次に細菌が多くなります。

小児全体では細菌、マイコプラズマの順となっていますが(表1)、小児の肺炎では3割近くの患者さんで病原体が明らかにできず4)、特に低年齢の患者さんほど難しくなります。

このように、6歳未満では細菌が原因となることが多く、新生児から3カ月齢までの時期には、主にB群溶連菌、グラム陰性菌、クラミジアの感染がみられます5,6)。

このように、マイコプラズマは肺炎の原因となることが多い病原体です。

この記事ではマイコプラズマが原因となるマイコプラズマ肺炎について説明します。

マイコプラズマ肺炎は、小児では、乳児や小学生(学童期)の年代でかかることが多い病気です。流行の時期は特になく、1年を通じてかかる小児がみられますが、晩秋から早春にかけて発生が多くなります7)。

2. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の原因と症状

マイコプラズマは、細菌のなかでは最も小さく、細胞壁がないのが特徴です。

感染経路は、患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるマイコプラズマを吸い込むことによる

飛沫感染

と、マイコプラズマが付着した手で口や鼻に触れることによる

接触感染

です。

また、濃厚接触で感染するといわれています7) 。

マイコプラズマ肺炎の潜伏期は2~3週間8)で、他の感染症に比べ比較的潜伏期間が長いのが特徴です。

初めに発熱、全身倦怠感、頭痛などがみられます。

発熱などがみられてから3~5日で乾性咳嗽が出るようになり、3~4週間続きます。

症状の軽快後も患者さんの気道からマイコプラズマが数週間から数カ月(13週間)にわたって分離されることがあるため、そのような患者さんが感染源となり、とくに家族の感染を起こしてしまうと考えられます8)。

診断がついてから隔離をしても効果がない為、家族内で間隔をあけて感染するケースも多いようです。

一方、幼児(6歳未満)は、痰が絡んだ咳が多く他の細菌感染を合併していることもあります。

また、約4割の小児に喘鳴(ゼイゼイ)がみられます。

また、皮疹(ひしん:皮膚にできるぶつぶつ)、咽頭炎などの肺以外の症状が出ることもあります7,8)。

一度かかって治った後に再感染することもあります7,9)。

マイコプラズマ肺炎は、定型肺炎とは異なり、入院せずに外来で治療できることが多い病気です9)。

3. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の検査でわかること

聴診器で肺からラ音などの通常と異なる音が聞こえることもありますが、中には聴診器では異常がみられないこともあり、胸のエックス線検査で初めてわかることがありますが、通常はエックス検査の結果よりも症状が軽いことが特徴です。

このほか血液検査で白血球の数や炎症の程度や肝機能を調べたり、血清診断でマイコプラズマに対する抗体の有無を調べたりすることもあります3)。

咽頭拭い液のマイコプラズマ抗原検出用キットも迅速性がある為使用されますが、検査の正確さが必ずしもよいとはいえないようです。10)

4. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の治療法と薬

マイコプラズマ肺炎には、抗生物質(抗菌薬/記事はこちらから)が有効です。

まずマクロライド系抗菌薬で治療を行い、効果がないときはテトラサイクリン系やニューキノロン系の抗菌薬が使われます7)。

抗菌薬は、決められた量を決められた期間服用することが大切です。

症状がなくなったからといって、自分の判断で服用量を減らしたり、服用を途中で止めたりするのは避けましょう。

なお、マイコプラズマには細胞壁がないため、細菌の細胞壁に作用して効果を発揮するペニシリン系やセフェム系などの抗菌薬は効果がありません7)。

5. 肺炎(マイコプラズマ肺炎)の予防とホームケア

マイコプラズマの感染経路は、飛沫感染と接触感染のため、予防は手洗いやうがいの励行、マスクの着用が中心となります。また、かかった人との濃厚接触を避けることも予防になります。家族でかかった人と似た症状があらわれた場合は、その人も病院で診察を受けましょう7.9) 。

ホームケアでは、安静にして水分摂取を心がけます1) 。

熱が下がって咳も落ち着き、主治医の許可があれば、登園・登校できます9) 。

また、以下のような様子がみられたら、もう一度診察を受けましょう9) 。

(2) 咳込みがひどく、息づかいが荒い

(3) 元気がなくなる

『参考資料』

1) 金子堅一郎(編): 肺炎、膿胸. 子どもの病気とその診かた第1版. 南山堂. p186-189, 2015.

2) 永井恒志:① 肺炎. 合格授業!内科学第1版. 中外医学社. p1-5, 2017.

3) 日本呼吸器学会(編):市中肺炎の原因微生物と検査法. 成人肺炎診療ガイドライン2017第1版. 日本呼吸器学会. p12-15, 2017.

4) 中村明:3. 原因微生物と臨床像. 日小児呼吸器会誌. 2003; 14(2):184-188.

5) 岩瀬帥子, ほか:新生児肺炎の診断と治療. 臨婦産. 1991; 45(2):202-205.

6) 北村範子, ほか:出生時より呼吸器症状を繰り返し,胸部CT でtracheal bronchus が確認されたダウン症候群児の1例. 日小放誌. 2019; 35(1): 37–40.

7) 国立感染症研究所感染症疫学センター:マイコプラズマ肺炎とは. 国立感染症研究所ホームページ.

(2021年9月18日閲覧:https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/503-mycoplasma-pneumoniae.html)

8) 横浜市衛生研究所:マイコプラズマ肺炎について. 横浜市ホームページ. (2021年12月16日閲覧:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/eiken/kansen-center/shikkan/ma/mycoplasma.html)

9) 日本外来小児科学会(編著): マイコプラズマ気管支炎・肺炎. 子どもの病気ホームケアガイド第5版. 医歯薬出版. p29, 2020.

10) 黒崎知道:マイコプラズマ感染症. 小児科診療. 2018; 増刊号81:110-113.

《 監修 》

-

松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医

神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。

神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。

小児科専門医、小児神経専門医。

松井潔先生監修記事一覧

📖子育てに掲載中の記事

【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索