乳幼児がかかりやすい 『 細気管支炎 』ってどんな病気?咳、痰、発熱、ゼイゼイする症状【医師監修】

2021.12.13

目次

1. 細気管支炎(さいきかんしえん)とはこんな病気【監修】松井 潔 総合診療科医

どんな症状:咳、痰、発熱、喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー)、鼻水 など

症状があらわれる体の部位:呼吸器(下気道)

細気管支炎は、直径1mm以下の非常に細い部分の気管支(細気管支)の炎症によって起こる病気で、炎症の原因はウイルスの感染であることが最も多いといわれています。

人間の呼吸器は、口側から順に気管、気管支、細気管支と枝分かれして細くなり、細気管支は肺胞につながっています。

毎年11月から翌年の1月ごろまでに流行することが多く、喘息の発作に似た症状があらわれます1,2)。

細気管支炎は、主に乳幼児がかかる病気で、1歳未満の乳児によくみられ、6カ月未満、特に3カ月未満の乳児では重症化することが多く、重症になると肋骨が浮き出るような呼吸(陥没呼吸)がみられます1)。

重症になって哺乳ができない場合や酸素の取り込みがわるい場合は、入院が必要になることもあります。

そのため、病状の変化を見極めることが大切です3)。

また、慢性の肺の病気、先天性の心臓の病気がある乳幼児や、早産、受動喫煙の乳幼児で重症化しやすいといわれています4)。

2. 気管支炎と細気管支炎の違いは?

気管支炎は、気管~気管支とその周辺の組織に炎症が起こった状態です。

細気管支炎は、非常に細かい部分の気管支の炎症が主体の病気で主に乳幼児がかかります1)。

3. 細気管支炎の原因と症状

細気管支炎の原因のほとんどはウイルスの感染ですが、細菌の感染やアレルギー反応によるもののほか、まれですが薬物や刺激物などによる化学的刺激が原因となることもあります。

ウイルスが原因となる場合にはRSウイルス(respiratory syncytial virus)によるものが最も多く、パラインフルエンザウイルス、インフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルスによるものもみられます1)。

細菌によるものでは、肺炎マイコプラズマが原因となることがあります4)。

RSウイルスには、2歳までの9割以上の乳幼児が感染し、初めて感染した場合は重症になることが多く、2回目以降の感染では軽症であることが多いといわれています。

細気管支炎は乳児の入院の原因の中で最も多くなっています4,5)。

RSウイルスの感染経路は、患者さんの咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むことによる飛沫感染(ひまつかんせん)と、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる接触感染です6)。

RSウイルスの感染による細気管支炎の潜伏期間は、3~5日間です。

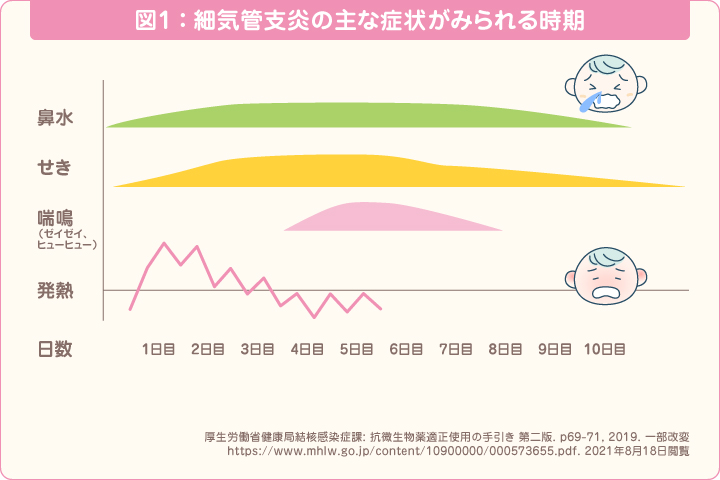

微熱・鼻水・せき・発熱のようなかぜと同様の症状が2~3日間続いた後、感染が細気管支に広がると、ゼイゼイ・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)があらわれます。

感染した乳幼児の2~3%が呼吸障害によって入院が必要になるといわれています2)。

通常は、症状のピークは1週間以内に来ますが、症状がなくなるまで2~3週間かかることが多いといわれています(図1)4,5)。

4. 細気管支炎の検査でわかること

細気管支炎の診断は、通常は症状と診察によって行われます。

聴診器で呼吸の音を確認すると、プチプチという音や、ゼイゼイした呼吸の音が聞き取れます1)。

患者さんの状態を確認するため、呼吸、体温、血圧、脈拍などのバイタルサインや酸素飽和度の測定が行われることもあります。

このほか、RSウイルス迅速検査キットによって、ウイルスの抗原の有無を調べることができますが、重症になりやすい1歳未満のお子さんでは健康保険が適用されますが、2歳児以上では健康保険が使えません7)。

5. 細気管支炎の治療法と薬

細気管支炎の原因のほとんどは、RSウイルスの感染によるため、治療薬はなくワクチンもありません。

そこで、症状を和らげるための対症療法が行われます。

脱水に注意し水分を十分に取るようにします。

肺炎マイコプラズマのような細菌が原因と医師が判断した場合には、抗生物質が使われることもあります。

なお、早産児や慢性呼吸器病があって重症化のリスクの高い乳幼児には、重症化の予防のためパリビズマブという薬が使われることがありますが、使用は医師の判断によります8)。

6. 細気管支炎のホームケアと予防

予防は、咳エチケットと手洗いが有効です6)。

特に、成人や年長児はRSウイルスに感染しても症状が軽く済むので、かかったことに気付かないまま接触し、重症化しやすい0歳児や1歳児に感染させる危険があります。

そこで、咳などの症状がある成人や年長児はできるだけ0歳児や1歳児に接触しないこと、マスクで予防することも大切です9)。

接触感染対策としては、子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系の消毒薬で消毒し、石鹸・流水による手洗いやアルコール消毒薬による手指消毒を行いましょう9)。

ホームケアでは、以下のような対応をこころがけます1)。

(1) 水分を十分に取らせ、痰を柔らかくして出しやすくする

(2) せきをして痰を出しやすくするため、体の向きを変えながら背中を軽くたたくタッピングを行う

細気管支炎は自然に治ることも少なくないのですが5)、以下のような場合には、もう一度診察を受けましょう1)。

(1) 生後6カ月以内の乳児(特に3カ月以内)

(2) 高熱が5日間以上続く(下がりかけたが、また高熱が出た)

(3) せきが長く続く

(4) 呼吸が苦しそうで、呼吸が速い、息を吸うときに肋骨が浮き出るようになる(陥没呼吸)

(5) 元気がなく、顔色がわるい(青白い)

(6) 哺乳がつらそうになる、飲めない

『参考資料』

1) 金子堅一郎(編): 気管支炎、細気管支炎. 子どもの病気とその診かた第1版. 南山堂.p182-185, 2015.

2) 堤裕幸: 小児のウイルス性肺炎. 目耳鼻. 2016; 119: 1454-1456.

3) 日本外来小児科学会(編著): RSウイルス感染症. 子どもの病気ホームケアガイド 第5版. 医歯薬出版. p35, 2020.

4) 伊東宏明: RSウイルス細気管支炎. 小児内科. 2019; 51: 187-188.

5) 厚生労働省健康局結核感染症課: 抗微生物薬適正使用の手引き 第二版. p69-71, 2019.

(2021年8月18日閲覧:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf)

6) 東京都感染症情報センター: RSウイルス感染症 2021年7月21日更新

(2021年8月18日閲覧:http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/rs-virus/)

7) 竹内正人: RSV感染症:最近の話題. 小児耳鼻. 2013; 34: 1-4.

8) 東京都感染症情報センター: RSウイルス感染症 2021年7月21日更新

(2021年8月18日閲覧:http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/rs-virus/)

9) 厚生労働省:RSウイルス感染症Q&A(平成26年12月26日)

( 2021年8月18日閲覧:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html)

●細気管支炎のQ&A

《 監修 》

-

松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医

神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。

神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。

小児科専門医、小児神経専門医。

松井潔先生監修記事一覧

📖子育てに掲載中の記事

【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索