Warning: Undefined array key "token" in /home/xmd/hug-full.com/public_html/wp-content/themes/hugfull/template-parts/content.php on line 12

『抗ヒスタミン剤・抗アレルギー薬』子ども(小児)の処方箋:くしゃみ、鼻水、痒み、 アレルギー 【医師監修】

2022.02.02

アレルギーの薬にはどんな種類があるの?

・花粉に反応してくしゃみや鼻水が出る。

・じんましんの赤いぶつぶつがかゆくてたまらない…。

このようなアレルギー反応を抑える薬が抗アレルギー薬で、アレルギー性鼻炎、花粉症、じんましんなど、さまざまなアレルギー疾患の治療に使われます。

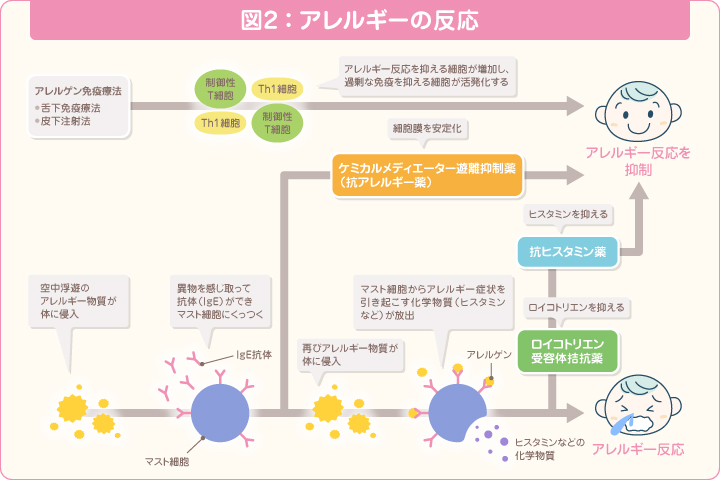

アレルギー反応のどの段階を抑えるか、アレルギー反応にかかわるどの物質を抑えるか、どの病気に主に使われるかによって、いつくかのグループに分かれています。

例えば、アレルギー疾患全般に使われる「抗ヒスタミン薬」、アレルギー性鼻炎と気管支喘息に使われる「ロイコトリエン受容体拮抗薬」、気管支喘息などに使われる「ケミカルメディエーター遊離抑制薬」などです。

ケミカルメディエーター遊離抑制薬だけを指して「抗アレルギー薬」ということもあります。(図1)

根本治療として、アレルギーの原因となるスギ花粉やダニをあえて少しずつ体内に取り入れ、徐々に慣らしていく「アレルゲン免疫療法薬」もあります。

*****

この記事では、子どもに使われる主なアレルギーの薬をピックアップしました(2021年時点)。

薬局で購入する一般用のかぜ薬や花粉症薬に抗ヒスタミン薬が含まれていることは多いので、併用する場合は一緒に飲んでよいか、医師・薬剤師に相談しましょう。

抗ヒスタミン薬ってどんな薬?

よく使われるのは「抗ヒスタミン薬」というグループの薬です。第1世代と第2世代があります。

花粉症のシーズンにテレビCMで放送されることもあり、何種類かの薬が思い浮かぶかもしれません。

ヒスタミンは、アレルギー反応の鍵を握る体内物質です。

鼻の粘膜や皮膚の「マスト細胞」(肥満細胞ともいいます)という部分に蓄えられていて、アレルゲンとマスト細胞が結合するとヒスタミンが放出されて、神経や血管にある「鍵穴」に結合し、くしゃみ、鼻水、皮膚の赤み、かゆみなどのアレルギー反応を引き起こします。(図2)

▼クリックで拡大

抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンが鍵穴に結合しないようにブロックして、鼻や皮膚などに現れる症状を抑えます。

薬の効果により、分泌物が少なくなることで、鼻水や痰(たん)が硬くなりかえってつらくなることもあります。

また、抗ヒスタミン薬(特に第1世代)は脳に移行するため、眠気、食欲亢進、痙攣(けいれん)が起こりやすくする等の副作用があります。

最もよく現れる副作用は眠気です。

ヒスタミンは脳内で働き、「体を目覚めさせておく」役割を担っていますので、抗ヒスタミン薬を服用するとその役割をブロックしてしまい副作用として眠くなります。

同時に、ヒスタミンは脳内で「痙攣(けいれん)を抑制する」役割も担っているため、抗ヒスタミン薬を服用した子どもは痙攣にも注意する必要があります。

また、食欲が亢進するため、漫然と使用すると肥満になることもあり、上手に使うことが大切です。

脳に移行しない夢の「第3世代の抗ヒスタミン薬」は未だ開発されていませんが、眠気を抑える新薬の開発は進んでいて、現在では、眠気のでやすい「第1世代抗ヒスタミン薬」と、眠気の副作用を抑えた「第2世代抗ヒスタミン薬」に分類されています。

副作用の強さは成分ごとで異なります。

第2世代抗ヒスタミン薬が開発されたとはいえ、薬価(医療用医薬品の公定価格)が比較的安いというメリットがあるので、第1世代も使われています。

医師は対象となる病気や症状、お子さんの年齢、他の病気の有無などを考慮して、適した抗ヒスタミン薬を処方します。

ケミカルメディエーター遊離抑制薬ってどんな薬?

抗ヒスタミン薬が、放出されたヒスタミンが鍵穴に結合するのを防ぐのに対して、ケミカルメディエーター遊離抑制薬は、ヒスタミンなどの化学伝達物質(ケミカルメディエーター)がマスト細胞から放出されるのを抑えます。

吸入薬(気管支喘息)、点鼻薬(アレルギー性鼻炎)、点眼薬(アレルギー性結膜炎)などと、病気に応じてさまざまな形状の薬があります。

ロイコトリエン受容体拮抗薬ってどんな薬?

ロイコトリエン受容体拮抗薬は、アレルギー性鼻炎や気管支喘息の成り立ちに関わる体内物質「ロイコトリエン」の働きをブロックする薬です。比較的副作用は少ないです。

アレルゲン免疫療法薬ってどんな薬?

アレルゲン免疫療法薬は減感作(げんかんさ)療法ともいわれ、アレルギーの根本的な治療法です。

原因物質のエキスを皮下注射する方法が以前から行われていますが、近年、エキスが入った錠剤を口内(舌の下)で溶かして粘膜から吸収させる「舌下免疫療法」が、花粉症やアレルギー性鼻炎の治療として承認されました。

舌下免疫療法専用の処方薬がいくつか発売されていて、1日1回の投与を続けると、鼻や目の症状が軽くなるとされています。副作用は一時的なものが多く、口内のかゆみ、口内のむくみ、のどの刺激感などです。

抗アレルギー薬がよく処方される病気

アレルギー性鼻炎、花粉症、アトピー性皮膚炎、じんましん、かぶれ(接触皮膚炎)、気管支ぜんそく など

抗ヒスタミン薬(第2世代)の種類

・ザイザル(レボセチリジン塩酸塩)

シロップ、錠剤、OD(口腔内崩壊)錠

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日1回または2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・アレグラ(フェキソフェナジン塩酸塩)

ドライシロップ、錠剤、OD(口腔内崩壊)錠

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・アレロック(オロパタジン)

顆粒、ドライシロップ(後発品)、錠剤、OD(口腔内崩壊)錠、OD(口腔内崩壊)フィルム(後発品)

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・タリオン(ベポタスチンベシル酸塩)

錠剤、OD(口腔内崩壊)錠

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・アレジオン(エピナスチン塩酸塩)

ドライシロップ、内用液(後発品)、錠剤

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日1回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・ジルテック(セチリジン塩酸塩)

ドライシロップ、錠剤、OD(口腔内崩壊)錠(後発品)

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日1回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・クラリチン(ロラタジン)

ドライシロップ、錠剤、レディタブ錠(舌の上で崩壊)

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日1回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・ゼスラン/ニポラジン(メキタジン)

シロップ、細粒、錠剤

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・ザジテン(ケトチフェンフマル酸塩)

シロップ、ドライシロップ、カプセル

<特徴>

第2世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

第2世代抗ヒスタミン薬の中では眠気の副作用が多いとされます。

また、乳幼児ではひどく興奮することがあるため、飲んだ後の状態をよく見守りましょう1)。

痙攣(けいれん)が現れた場合は使用を中止し、すぐに医師の診療を受けてください1)。

抗ヒスタミン薬(第2世代)の種類

・ペリアクチン(シプロペプタジン塩酸塩水和物)

シロップ、散、錠剤

<特徴>

第1世代抗ヒスタミン薬です。1日1~3回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・ポララミン(d-クロルフェニラミン マレイン酸塩)

シロップ、ドライシロップ、散、錠剤

<特徴>

第1世代抗ヒスタミン薬です。1日1~4回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・アリメジン(アリメマジン)

シロップ

<特徴>

第1世代抗ヒスタミン薬です。1日3~4回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

・タベジール(クレマスチン フマル酸塩)

シロップ、ドライシロップ(後発品)、散、錠剤

<特徴>

第1世代抗ヒスタミン薬です。1日2回服用します。

<注意>

他に薬を使っている場合は、医師・薬剤師に伝えましょう。

ケミカルメディエーター遊離抑制薬の種類

・インタール(クロモグリク酸ナトリウム)

細粒(後発品)、吸入液、エアロゾル(吸入器と一体の吸入薬)、点鼻薬(後発品)、点眼薬(後発品)

<特徴>

ヒスタミンなどの化学伝達物質がマスト細胞から放出されるのを抑える薬です。気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎などに使われます。

<注意>

吸入液とエアロゾルは、すでに起こっている喘息発作を止める薬ではなく、普段から使用して、発作を予防する薬です2)。

文章

ロイコトリエン受容体拮抗薬の種類

・シングレア/キプレス(モンテルカストナトリウム)

細粒、錠剤、OD(口腔内崩壊)錠、チュアブル(噛み砕いて服用する)錠

<特徴>

炎症に関わるロイコトリエンの働きを抑える薬です。

気管支喘息、アレルギー性鼻炎に使われます。

<注意>

今起こっている喘息発作を止める薬ではなく、普段から飲んで、発作を予防する薬です1)。

・オノン(プランルカスト水和物)

ドライシロップ、カプセル、錠剤(後発品)

<特徴>

炎症に関わるロイコトリエンの働きを抑える薬です。

気管支喘息、アレルギー性鼻炎に使われます。

<注意>

今起こっている喘息発作を止める薬ではなく、普段から飲んで、発作を予防する薬です1)。

アレルゲン免疫療法薬(舌下免疫療法薬)の種類

・シダキュア(標準化スギ花粉エキス)

舌下錠

<特徴>

スギ花粉症に対する舌下免疫療法薬です。

スギ花粉エキスを少しずつ体内に取り入れて体を慣らし、花粉が飛散してもアレルギー反応が起こらないようにします。

<注意>

服用前と服用後2時間は、激しい運動、入浴などを避けます1)。

・アシテア(ヤケヒョウヒダニエキス・コナヒョウヒダニエキス)

舌下錠

<特徴>

ダニによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法薬です。

ダニのエキスを少しずつ体内に取り入れ、徐々に量を増やしてダニに対するアレルギー反応が起きないようにします。

<注意>

服用前と、服用後2時間は激しい運動、入浴などを避けます1)。

・ミティキュア(ヤケヒョウヒダニエキス・コナヒョウヒダニエキス)

舌下錠

<特徴>

ダニによるアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法薬です。ダニのエキスを少しずつ体内に取り入れて体を慣らし、ダニに対するアレルギー反応が起こらないようにします。

<注意>

服用前と、服用後2時間は激しい運動、入浴などを避けます1)。

『参考資料』

《 監修 》

-

松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医

神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。

神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。

小児科専門医、小児神経専門医。

松井潔先生監修記事一覧

📖子育てに掲載中の記事

【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索