Warning: Undefined array key "token" in /home/xmd/hug-full.com/public_html/wp-content/themes/hugfull/template-parts/content.php on line 12

流産や死産が繰り返し起こる「 不育症 」とは。原因や治療について【医師監修】

2020.06.01

不育症とは【監修】洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医

妊娠したけれど、流産または死産を2回以上繰り返してしまう状態を「不育症」といいます。

ただし、2回の流産は不育症でなくても自然に起こり得ることです。

また、加齢とともに流産の確率は上がるので、20代で2回流産するのと、30代後半で2回流産するのとでは、意味が変わります。

また、妊娠12週以降の胎児染色体異常によらない流産はまれなので、1回でもあれば不育症として取り扱い、検査をした方がいいといわれています。

1人目の子どもを産んでいても、2人目、3人目の赤ちゃんが続けて流産や死産になった場合には、続発性不育症というケースもあります。

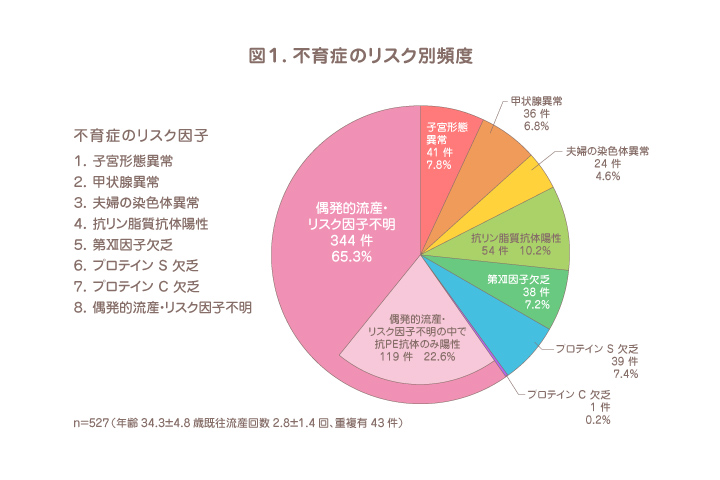

不育症の原因は?

まだ原因がはっきりしていないことも多いのですが、不育症のリスクとなる因子はいくつかあります。

[不育症のリスク因子]

・甲状腺異常

・夫婦どちらかの染色体異常

・抗リン脂質抗体陽性

・第XII因子欠乏症

・プロテインS欠乏症 など

※「反復・習慣流産(いわゆる「不育症」)の相談対応マニュアル」(厚生労働省)を加工して作成

不育症の検査・治療

不育症かどうかを調べる検査として、次のようなものがあります。ただし、検査をしても原因が見つからないこともあります。

検査によってリスク因子が判明すれば、その治療を行うことができますので、治療が必要かどうかは主治医と相談しましょう。

[不育症の検査と治療]

子宮の形態異常があれば、手術をすることがあります。

・内分泌異常

甲状腺機能の検査:血液検査(FT4、TSHなど)

糖尿病検査:血液検査

甲状腺機能異常や糖尿病は、薬物療法できちんとコントロールしておくことが大切です。

・夫婦の染色体検査:血液検査

夫婦いずれかの染色体構造異常(均衡型転座、Robertson型転座など)の場合、治療法はないのですが、出産できる可能性は染色体異常の状況によって変わります。遺伝専門のカウンセリングをお勧めします。

・抗リン脂質抗体:血液検査

抗リン脂質抗体症候群の場合は、低容量アスピリンやヘパリン注射などの薬物療法が行われます。

・その他:凝固因子検査(血を固める働きを調べる血液検査) など

血液凝固異常(第XII因子欠乏症、プロテインS欠乏症など)は、程度によって低容量アスピリンやヘパリンなどの薬物療法が行われることがあります。

流産・不育症と次の妊娠

2回流産した人が何の検査や治療もしないで、再度妊娠したときの出産率は80〜90%です。

つまり、2回流産を経験した人の多くは偶然に胎児の染色体異常を繰り返しただけで、不育症である率はそこまで高くありません。

また、3回流産した人が何の検査や治療もしないで、再度妊娠したときの出産率は50〜60%です。

3回流産後の4回目の妊娠となると、何もしないと出産できないと思う気持ちが強くなりますが、実際には半数は出産できています。

不育症の検査をしてもリスク因子が見つからない場合は多く、この場合は特に治療は行いませんが、次の妊娠が順調に進むことは多いのです。

不育症の人全体を見ると、そのうち80%以上が元気な赤ちゃんを出産しているといわれています。

不育症の検査と助成金

不育症の検査や治療については、自治体の助成を受けられる場合があります。

検査を考えている場合は、自分が住む自治体のホームページなどを確認してみましょう。

※はぐふる内でも📖不育症検査の助成制度についてご紹介しています

『参考資料』

《 監修 》

-

洞下 由記(ほらげ ゆき) 産婦人科医

聖マリアンナ医科大学助教、大学病院産婦人科医長。2002年聖マリアンナ医科大学卒業。

不妊治療をはじめ、患者さんの気持ちや環境を一緒に考えてくれる熱血ドクター。日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。専門は生殖内分泌、周産期、がん・生殖医療。

▶HP https://www.marianna-u.ac.jp/hospital/reproduction/ 聖マリアンナ医科大学病院

洞下由記先生の監修記事一覧(妊娠希望)

📖妊娠希望に掲載中の記事

【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます. Unauthorized copying prohibited.

妊娠希望の記事を検索

妊娠希望の記事を検索