【セミナーレポート】第三弾:乳幼児の健康オンラインセミナー「 癇癪 と発達障がい×性教育」

2025.05.08

目次

2025年4月7日(月)にはぐふる×命育共同開催「乳幼児の健康オンラインセミナー」第3回を実施しました。

「子どもの納得いかないこと」をうまく納得させるには?を共通テーマに、

第1部「癇癪(かんしゃく)と発達障がい」、第2部「乳幼児からの性教育」の2部構成でそれぞれの専門家を招き、保護者の多くが気になりつつもなかなか相談しにくい「発達」と「性」の問題(子どもたちの身体の変化や感情表現に適切に対応する方法など)について学ぶ機会を提供しました。

講義後の質疑応答の時間では、たくさんのご質問をいただき講師が直接回答をさせていただきましたが、

時間の都合で当日回答ができなかった質問について、一部ご紹介させていただきます。

(※はぐふる:癇癪と発達障がいに関する質問のみ掲載)

■第1部:癇癪と発達障がい

〈講師〉淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授

淑徳大学発達臨床研究センター長 池畑 美恵子(いけはた みえこ)先生

第1部では、発達に気がかりな点がある乳幼児〜小学生までのお子さんの療育・相談機関である「淑徳大学発達臨床研究センター」でセンター長を務める、池畑先生が登壇。

癇癪を起す背景や原因、癇癪と発達障がいの関係、癇癪を起こしたときに保護者にできることなどを解説していただきました。

講演を聴いた参加者からは「癇癪の対応方法が具体的でわかりやすかった」「自分の考え方の再認識ができた」「親の気持ちを汲んで話をしてくれていて気持ちが楽になった」「癇癪を氷山モデルで例えた部分が記憶に残った」などの声が寄せられています。

■第2部:家庭でできる「乳幼児期からの性教育」~保護者自身が自分を大切にすることからはじめよう

〈講師〉助産師/看護師/保育士/心理カウンセラー

NPO法人子育て学協会理事

やまがた てるえ先生

第2部の講師は、臨床経験5年ののち、地域の子育て相談を中心に活動。

現在まで2000名以上の相談にのっている、やまがた先生が登壇。

基本的な乳幼児期にできる性教育のこと、

乳幼児期の子どもとの対話・向き合い方や、保護者自身がからだ・こころを大切にすることの必要性。

乳幼児、そして障がいがあるお子さんの性教育について、「性教育先進国」の考え方も紹介しながら解説していただきました。

参加者からは「性教育専門家の講義は初めてだったためとても参考になった」「包括的性教育の乳幼児期の具体的な取り組み方がとても参考になった」「具体的でわかりやすい」などの声が寄せられています。

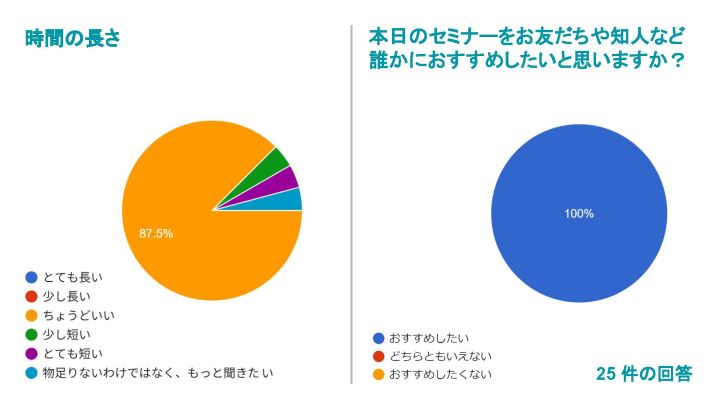

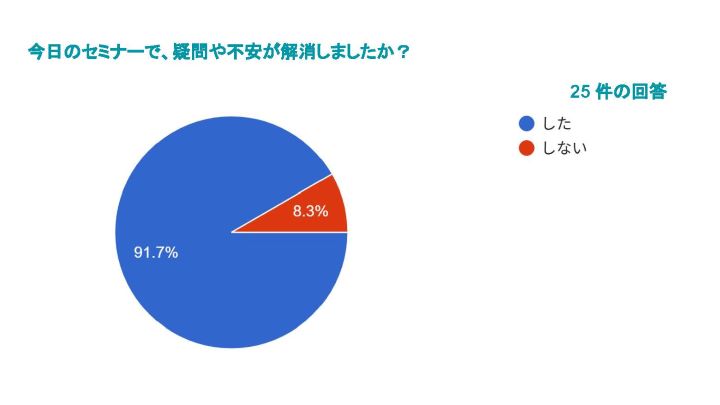

■セミナー後アンケート

セミナー参加者に対して行ったアンケートには25名の方にご協力いただきました。

91.7%の方が「セミナーに参加したことで疑問や不安が解消した」と回答してくださっています。

具体的な感想には「どちらの講義の内容もお互いに共通していることがありとても深い学びになった」「子供への具体的なかかわり方がよく分かった」「今までに聞いたことのない情報があった」「知りたいことが凝縮されていた」「気持ちが楽になると思った」といった声が上がりました。

また、「もっと深掘りして聴いてみたい子どもの成長や発達障がいのテーマはありますか?」の質問にもたくさんのご要望が寄せられ、子どもの成長を考える保護者の方、関係者の方々に、さらなる情報提供の必要性を強く実感しています。

「はぐふる」は、より多くの乳幼児の健康づくりに寄与すべく、今後もセミナー開催をはじめとしたさまざまな取り組みを実施してまいります。今後の展開にもぜひご期待ください!

■セミナーアーカイブ

【回答】癇癪と発達障がいQ&A

セミナーでお答えができなかった質問を一部掲載!

淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授

淑徳大学発達臨床研究センター長 池畑 美恵子(いけはた みえこ)先生

Q: スーパーでおもちゃやお菓子を手に取り、今日は買わないと伝えると大声「いやだ」としばらく叫び、タコのように床に座り大泣きします。伝え方を色々変えてみたのですが変わりません。うまく納得してもらうにはどうしたらよいでしょうか。(5歳)

・買う時・買わない時の区別、買って良い物・買わない物の区別が事前に伝わるような工夫はいかがでしょうか。

おそらく「ことばでの約束」以外にも手がかりを工夫してみる必要があるかと思います。

(買う=丸印をつけたイラストなどだと伝わった、という例もあります)。

・いざスーパーで大泣きが始まってから、納得をしてもらうのは難しいかもしれません。

また、大泣きしたので仕方がなく買ってあげるという流れはしばしば大泣きが有効だとお子さんは学ぶ可能性が高いので、そうなれば心を鬼にして買わないでお店を出る覚悟が必要になります。

・毎回必ず同じような状況になるようでしたら、「スーパーで我慢をする」というのは、今はハードルが高いのかもしれません。

今後ずっと、ではなく「今は」一緒にスーパーに行くのを止めてみる(必ず混乱する場を避ける)、というのも一案かと思います。

Q: 保育所で看護師として勤務しています。4月から3歳児で1対1支援のついている自閉症スペクトラムの子がいます。言葉はまったく出ておらず、思い通りにならないことは大声を出したり大人の髪を引っ張ったりなどします。身体測定も嫌がり暴れてできないため、まずは測定場所が安心できるところになるよう遊べる空間を作り、できるだけ毎日来てもらうようにして遊ぶことはできるようになりました。まだ測定するまでに至っていませんがこの対応のまま続けていていいのか、ほかに有効な手立てがあるのか知りたいです。

思い通りにならないことは大声を出したり髪を引っ張ったりして暴れる、ということは、まさに氷山の下の感覚の過敏性や本人にはどうしようもない情動調整の困難、狭い関心や表現といったことを表していると思います。

そのため、まず安心して遊べる空間づくりをしてこられた、というのはとても重要だと思います。

同時に、その安心した遊びの場でできるだけ身体的なかかわりを意識し、ゆったり膝の上で抱かれて遊べるようになるまで関係が育てば、おそらくそのころには測定もできるようになるのでは?と思います。

講義でご紹介したタッチケアも参考になるかもしれません。

(セミナー内で氷山モデル・タッチケアについて解説しています)

Q: 「発達障がい」とした意図はありますか?日本ではこれから認知が進んでいくと期待していますが、国際的な診断基準では発達障害が神経発達症という名称に改訂されています。「障がい」という言葉の印象は強く、保護者や家族の方の受けとめという面からも、この「症」という言葉が浸透していったらいいなという思いがありましたので、コメントさせていただきました。

大変重要なコメントをありがとうございます。

今回は、養育者向けの育児関係全般を扱う講義の中の一つ、という位置づけであったため、「神経発達症」よりも今のところ認知度が高い「発達障がい」という用語を用いております。

今後もし、特性そのものを解説することを目的とした講義であれば、ご指摘の通り「症」を用いていくことが適切かと思います。

個人的には、DSM-4からDSM-5への改訂の際に「自閉スペクトラム症」となり、このスペクトラムが入ったことは画期的で、ASDに関してはスペクトラムの概念がかなり浸透した印象です。(DSM=精神障害の統計・診断マニュアル)

また、多くの保護者が「発達特性のある子」あるいは「特性のある子」という表現をされています。

「神経発達症」は医学的診断名であり、医師側の用語に近いものだとすると、「発達特性のある子」という表現は当事者側の必要性や実態にフィットした用語で、こちらの方が学校の先生などにも浸透している印象です。

今後、学生の講義などでも用語については、一層丁寧に説明していきたいと思います。

=====

はぐふるでの「しょうがい」の表記については、「障害者に関する世論調査(令和4年11月調査)」概略版

”(9)しょうがいの表記について”を参考に「障がい」の表記にて掲載しております。※病名は「障害」を使用

「障害者に関する世論調査(令和4年11月調査)」概略版:https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-shougai/gairyaku.pdf

《 監修 》

-

池畑 美恵子(いけはた みえこ) 教授

淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授

淑徳大学発達臨床研究センター長

公認心理師、臨床発達心理士

発達に気がかりやつまずきのある幼児と小学生の療育・学習支援と臨床研究を行っている。

著書:感覚と運動の高次化理論からみた発達支援の展開- 子どもを見る眼・発達を整理する視点(学苑社)など【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.

登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。

また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索