【インタビューVol.08】「 弱視 」ってどんな病気?「あれ?」と思ったら精度の高い屈折検査で早期発見を【医師監修】

2025.05.26

目次

【監修】大熊喜彰先生(武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科)

子どもがテレビや絵を見て「ワンワン!」「ブーブー!」と言葉を発するのを聞くと、「うちの子は、段々と目が見えるようになってきたのだな」と感じますよね。

ですが、大人の目とは異なり、子どもの視力は、6歳ごろまでに時間をかけて成長するもので、1歳~3歳ごろはまだ発達の段階です。

その視力が何らかの原因で年齢相応に発達にしていない状態が「弱視」です。

50人に1人に起こるもので決して珍しい病気ではありません。

弱視とはどのような症状なのか、子どもの「弱視」を発見する屈折検査を導入している武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科の大熊喜彰先生に話を伺いました。

〈自身の専門に限らず、子どもに関する心配ごとや疾患についてオールラウンドな知識を持つため、日々研鑽を続けている先生です。〉

子どもの視力は「見る」経験を通じて育てるもの

――子どもの「弱視」とはどのような状態を指すのですか?

大熊

生後1カ月くらいになると「手動弁(しゅどうべん)」と呼ばれる目の前で手を振ると動きがわかる程度になり、次第に眼の機能が発達していきます。

1歳で視力0.2程度、5~6歳で1.0程度なので、実は1歳でもそこまで見えていないんです。

その視力の発達が何らかの原因で障害されて、低視力になっているのが「弱視」です。

――弱視にはどのような種類があるのでしょう?

大熊

これは両眼とも遠視や近視、乱視が強い状態(常にぼやけた状態)です。

「不同視弱視(ふどうしじゃくし)」は片眼の視力は正常に発達しているけれど、もう片方の眼が遠視、近視、乱視の状態です。

それから「斜視弱視(しゃしじゃくし)」、

右眼と左眼で視線が違う方向を見ているのを斜視と言いますが、斜視のある眼は、見るための細胞が最も集まっている網膜の中心部分で物を見ていないので、視力が育たなくなってしまいます。

そして「形態覚遮断弱視(けいたいかくしゃだんじゃくし)」は先天性の白内障や網膜芽細胞腫(もうまくがさいぼうしゅ)のような腫瘍があるなどの原因で、光が網膜まで届かず遮断されていて、視力が育たないという状態です。

遠視:遠くも近くもぼやけることがある状態

乱視:ものが多重に見える状態

――「視力が育たない」というのは、どういうことですか?

大熊

視力は自然と発達していくのではなく、目で見た映像が脳に伝わって、脳の「物を見る機能」が発達していきます。

そのためには、日々出会ういろいろな物をしっかりと見て、脳に刺激を送ることが必要です。

また、「見る」ことに加えて、「これがワンワンだね」「ブーブー来たね」と大人からかけられる言葉を聞いて、物についての認識が深まります。

視力が成長する期間は限られていて、8歳~10歳ごろには視力が成長しやすい感受性期間が過ぎて、それ以降に治療を始めても十分に視力が回復しなくなってしまいます。

ですので、できるだけ早く弱視を発見して治療を始めたほうがいいのです。

――弱視の治療はどのようなことを行うのですか?

大熊

そうでないと正常なほうの眼ばかりを使ってしまうので。

「形態覚遮断弱視」はまず原因となる疾患の治療を行います。そのうえで、眼鏡をかけたり、健眼遮蔽を行ったりしていきます。

――早めに治療を行えば必ず治るのでしょうか?

大熊

弱視の治療では、1.0の視力が出るのを目指していきます。

治療を始める年齢や個人差はありますが、治療開始が早いほど視力が1.0まで発達する確率は上がるとされています。

3歳ごろまでの弱視を生活の中で発見するのは難しい

――子どもの弱視はどのようなきっかけで発見されることが多いのですか?

大熊

ただ、先ほどお伝えしたように弱視であれば治療はできるだけ早く始めたほうがいいので、乳幼児健診でフォトスクリーナーという機械を使った屈折検査を取り入れる自治体や小児科が増えています。

今までは3歳児健診でランドルト環(かん)が空いている方向を答えさせる視力検査を家庭で行ってもらいましたが、正しい結果が出にくく、弱視があっても見逃してしまう可能性がありました。

特に不同視弱視の場合、弱視ではないほうの眼ではしっかり見えているので、保護者も気づきにくいです。

――フォトスクリーナーでの屈折検査はどのように行うのですか?

大熊

方法としては部屋を暗くして、検査を担当する看護師が手に持ったスポットビジョンスクリーナーをお子さんに見てもらうだけです。

〈スポットビジョンスクリーナーでの検査の様子。実際には室内を暗くして行います。〉

――見るだけで結果がわかるのですか?

大熊

数秒程度スクリーナーの画面を見ることができればいいので、動き回るお子さんでもスクリーニングが可能です。

スポットビジョンスクリーナーを使っての検査可能率は96~100%、発達障がい児でも91%という報告があります。

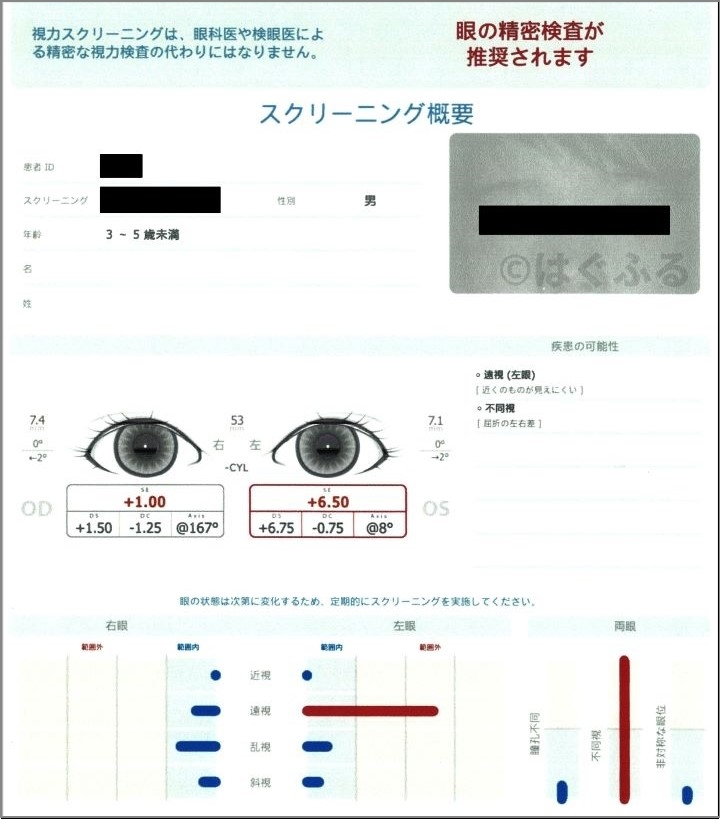

〈スポットビジョンスクリーナーでは、このような画像を撮影することで、遠視、乱視、近視の数値、斜視の有無、左右の瞳孔の大きさを測定することができます。〉

▼スクリーニングの検査画面(イメージ)

――何歳からフォトスクリーナーを使った検査ができるのでしょう?

大熊

自費にはなりますが1歳児健診で来られた方には、あわせてフォトスクリーナーでの屈折検査をおすすめしています。

先ほどお話したように、視力が成長する期間を考えると、少しでも早く弱視を発見して、治療を始めたほうがいいので。

自治体の検査では、3歳児健診でフォトスクリーナーを使った屈折検査をするところが多いです。

――フォトスクリーナーでもわからない眼の疾患、異常もあるのでしょうか?

大熊

視力検査はランドルト環を見て「どちらが開いているか」を認識する、表現できるという力がかかわってきます。

ですので、視力検査ができる年齢になれば、屈折検査とあわせて視力検査も行う必要はあります。

日常生活では「物を見る」楽しさが感じられる機会を多く持つ

――弱視になる原因は何があるのでしょうか?

大熊

親からの遺伝や食べた物、育った環境ではなく、一定の確率で発生するものです。

おおむね50人に1人と言われているので、学校でいうと2クラスに1人くらいです。決して珍しい疾患ではありません。

――視力を育てるために、赤ちゃんの生活で心がけたほうがいいことはありますか?

大熊

新しい物と出会う機会を増やし、「見ることが楽しい!」という感覚を育てていけるといいですね。

日中天気がよければ、外に出かけると、風に揺れる木や鳥など屋内にはないものと出会って興味を惹かれるでしょう。

おもちゃで遊ぶのも、散歩に出かけるのも、子育てではみなさん当たり前にやっていることだと思いますが、実は目を育てるためにも役に立っているということですね。

そういう日常的な育児の中で、なんだか反応がおかしいと感じたら、迷わずに医師に相談してもらいたいです。

――「弱視かも」と思った場合は、眼科でなく小児科に相談してもいいのでしょうか?

大熊

うちのようにスポットビジョンスクリーナーを持っている小児科であれば精密検査が必要かどうかのスクリーニングもできます。

最初から「これは弱視に違いない!」と確信を持たないと受診してはいけないわけではなく、「なんだか気になるな」程度でいいので、ぜひ小児科や眼科でご相談ください。

検査をして何もなければ「よかったですね」となるだけですし、弱視だとわかればその時点から治療を始められて、視力の適切な成長につなげられます。

まとめ:弱視は珍しい病気ではない。早期発見・早期治療が視力回復のカギに!

弱視は50人に1人程度に起こるもので、はっきりした原因はありません。

視力は「物を見る」経験によって育つので、弱視のまま治療を行わないと視力が育たないまま成長してしまいます。

自治体の健診や小児科、眼科でフォトスクリーナーを使った屈折検査が受けられる機会があれば、1歳~3歳の間に一度受けておくと安心です。

「武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科」外観

「森」を思わせるウッディな内装。「森の仲間たち」がクリニック内のあちこちで見守っています。

《 監修 》

-

大熊喜彰(おおくま よしあき) 小児科医

武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科院長

日本小児科学会小児科専門医・指導医

日本医科大学医学部卒業、順天堂大学大学院・医学研究科博士課程修了後、国立病院の小児科で14年間勤務。

また、循環器外来とアレルギー外来という2つの専門外来で、長期にわたる健康管理に関わる。

現在は小児科専門医として根拠に基づいた医療を地域で提供することに努め、近隣保育園の嘱託医も担当している。

■HP【https://morino-kodomo.com/】武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科

小児科の一般診療のほか、皮膚科学会認定皮膚科専門医による皮膚科診療も。

専門外来として循環器、低身長、肥満、夜尿症、赤ちゃんのあたまの形(ヘルメット療法など)にも対応している。

📖子育てに掲載中の監修記事一覧

☎休日・夜間の子どもの症状で困った時は【♯8000】保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。

この事業は全国統一の短縮番号♯8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

厚生労働省ホームページ:子ども医療電話相談事業(♯8000)について【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.

登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。

また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。

-

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索